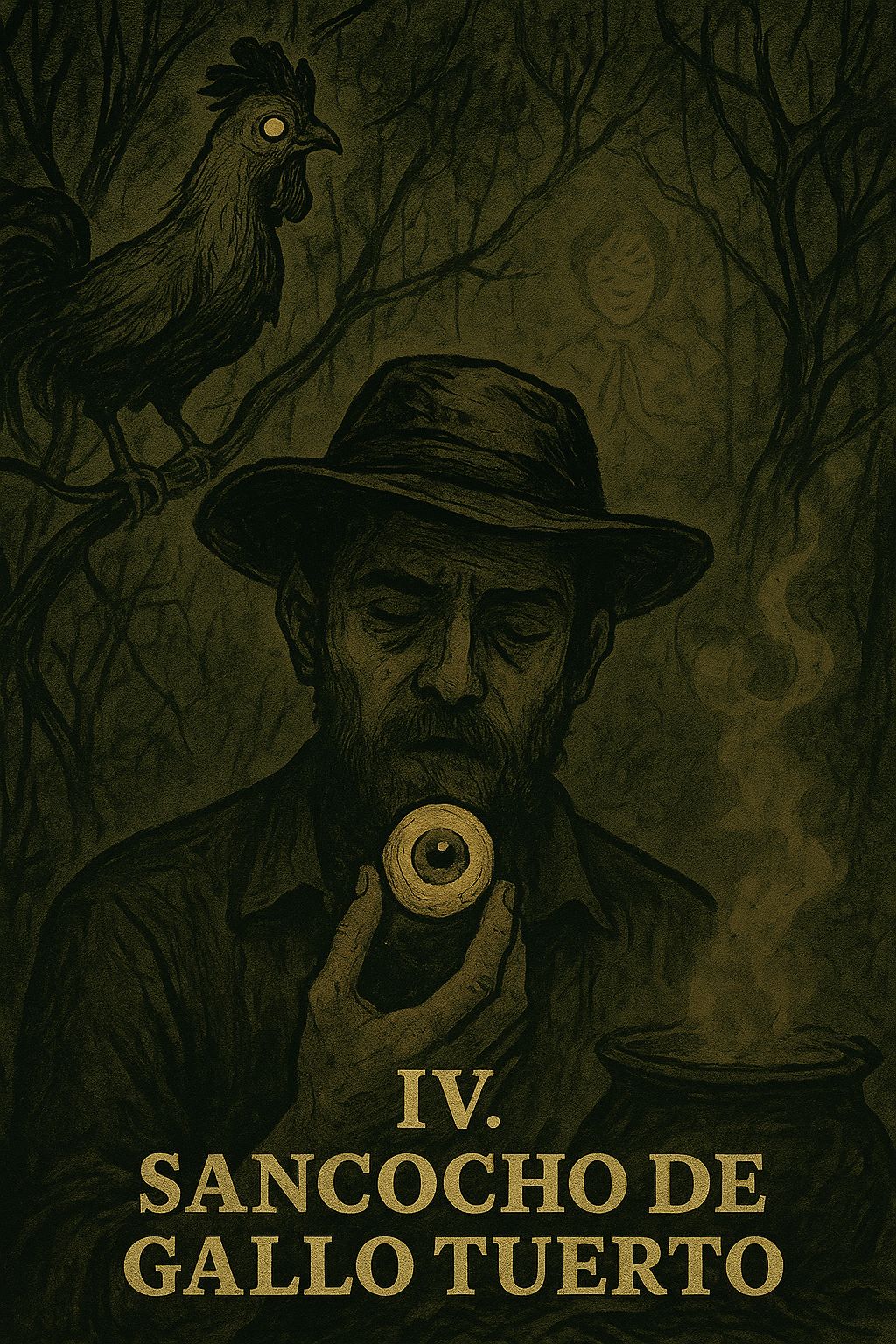

Por Andrés Felipe Escovar.

-Usted se queda con el miedo.

Como si besara al viento, Olegario estiró la boca hacia el Darién. Los altos árboles, de nombres desconocidos, se regaban hasta rebalsar los límites de su perspectiva. A sus espaldas, el pueblo palpitaba.

-De más allá de lo que usted llama miedo, vine- Continuó, dio media vuelta y regresó a la silla mecedora de la comisaría donde ejerció el cargo de inspector hasta ese momento.

El jefe del grupo de los cinco policías que lo esperaban afuera, cada uno apuntándole con un arma larga, hizo un mohín y, llevándose el índice a sus labios, ordenó a sus compañeros que mantuvieran el silencio. El miedo no era el monte sino el arma para ganar o perder la guerra. O, al menos, las batallas; la guerra la ganó Panamá, aunque el miedo podía traspasar la frontera, disgregarse hasta abrasar al mundo todo al punto de convertir al orbe en un esputo de terror.

Una breve espera terminó cuando el propio jefe ingresó a la comisaría. Olegario estaba apoltronado en la mecedora, miraba a un punto fijo, inexpugnable.

-Usted no tiene documentos para continuar en el país. Váyase lo más pronto que pueda.

– Pronto…. ¿cuánto es pronto?

-Una semana.

Olegario huyó la mañana siguiente. Caminó hacia la selva; a medida que el follaje se espesaba, la mula que ensilló renqueaba; en la primera legua dentro de la selva, soltó espumarajo y cayó derrumbada. Animalitos que salían del suelo dejaron el mero esqueleto: él lo vio emerger de las carnes escuálidas, vomitó, volvió a ver y regresó al vómito para luego tirarse a dormir hasta que lo despertó un fantasma llamado Panamá.

Panamá fue el miembro fantasma de un tumor llamado Colombia. Olegario atravesó las entrañas del fantasma para regresar al tumor. Las escuchó gruñir como creaciones extrañas o breves desvaríos de Dios que, además de hacer monstruos, otorgaba dejos de altivez a quien se debía a la humildad y debía humillarse; las voces de los indios, casi tan animales y extrañas como los dueños de los gruñidos, interrumpieron su soledad y su reptar sonámbulo, guiado por un guía que era el último rescoldo de su sueño.

Cuando llegó, un par de años atrás, al entonces departamento de Panamá, el Caribe le pareció un pozo que bien podía desecarse. En la ciudad, mientras aguardaba las órdenes conservadoras, insistía en trazar una cordillera que resguardara a esa ciudad llena de alimañas del océano. También la hubiera resguardado del Winsconssin, que creyó ver desde la costa sin saber que adentro pactaban una paz donde su ejército perdió y, como última orden, lo dirigieron a los rumbos de Victoriano Lorenzo para darle cacería al insurrecto que, hasta hacía poco, no era más que un liberal aindiado y animal como los sonidos de la selva y las voces de los indios del Darién.

Después de ser uno de los que le disparó a Lorenzo, se dirigió a su cadáver, sentado aún y con los hoyos de las balas aún humeantes por su cuerpiño inmundo, decidió que la cabeza sería suya. Jacinto apostó con él a los dados: sería un solo tiro hecho por cada uno y el que sacara una mayor cifra se quedaría con la crisma del miserable.

-¡Once!- Jacinto movía la mano como si aún batiera los dados. La otra era tan fantasma como Panamá para Colombia: la perdió en una de las redadas hechas en casuchas del radio de Ciudad de Panamá; abrió una puerta y alguien le disparó en la extremidad con la que empuñaba un cuchillo. Durante meses, anduvo pálido y borracho; maldecía la ausencia de su mano hasta que escuchó, desde la puerta una misa donde halló la redención: ese muñón probaba su heroísmo, al punto que lo convertiría en diputado por el partido Conservador a su regreso a Colombia.

Sin convicción, Olegario lanzó su juego:

-¡Dos!- carcajeó el manco. Fue a la silla donde permanecía sentado el cadáver de Lorenzo y le cortó la cabeza. Con ella, guardada en una alforja, Aparte de la marca de la guerra, tenía en su poder la prueba que confirmaba el final de cualquier brote insurrecto.

Olegario le mochó la cabeza a un muerto que se topó en alguna calle de la ciudad. No era un apestado porque su olor era de asesinado y no de alguien que se cansó de tanto agonizar. La utilizó como talismán y advertencia durante su primera reunión con la comunidad de San Arvey, el último municipio del entonces departamento de Panamá antes de que comenzara la selva del Darién. Allá lo enviaron luego de cumplir la misión de cazar al insurrecto Lorenzo.

-Así terminarán los pensamientos de cualquier bellaco que se atreva a cuestionar la majestad de Dios y la república- esputó mientras tomaba, por los pelos, la cabeza que sacó de su bolsa, frente a la comisaría del pueblo donde convocó a los habitantes para presentarse e impartir una breve reseña de la Constitución de 1886 que jamás leyó pero alguien le refirió lo que decía..

Gracias a la cabeza, la gente del poblado se enteró que era colombiana. Y dos años después supo que ya no era colombiana sino panameña; un grupo de cinco policías irrumpió en el municipio, en mulas semejantes a la que, días después, se convertiría en un esqueleto frente a los ojos de Olegario, circularon por las dos calles embarradas del municipio y anunciaron una reunión frente a la comisaría.

Olegario dormitaba en una mecedora de madera. Su antebrazo derecho le tapaba los ojos cerrados para evitar cualquier filtro de luz mientras se ocupaba en pensar cómo sería Panamá si fuera una ciudad adherida al lomo de una cordillera.

-Olegario Díaz, salga o tendremos que sacarlo.

Olegario se levantó y enfundó su pistola. Abrió la puerta, sonora por la carencia de aceite para las bisagras. Una bocanada de humedad se inyectó en los pros de su cara y un sudor cálido lo abrasó. El sol, siempre oculto tras las nubes, era de un gris brillante, como el de las monedas que por primera vez alguien usa.

Los cinco hombres, plantados frente a la entrada del edificio estatal le apuntaban con armas largas. Olegario recordó la temperatura más baja del metal de su revólver, oculto tras el poncho que solía usar cuando daba vueltas por el breve poblado. Por más rápido que fuera, no podría herir a los cinco y, lo más seguro, es que antes de efectuar el primer disparo ya tuviera el torso destruido por las balas que escupirían esas armas largas.

El viento no soplaba y, lejos, los sonidos de la selva se entremezclaban con el caudal de alguno de esos ríos con nombres impronunciables. Levantó las manos y agachó la cabeza. El que estaba en la mitad de la hilera de funcionarios, habló, impostando la voz de un cagatintas que lee el acta para oficiar un desalojo:

-En nombre de la república de Panamá y por orden expresa del honorable presidente, don Demetrio H. Brid, le notificamos que su estancia en este territorio como autoridad policiva se constituye en un flagrante caso de violación a la soberanía y un acto desafiante por parte de la República de Colombia. En consecuencia, le ordenamos abandonar el país. Desde este momento, se le notifica su calidad de ilegal, que se hará efectiva en el tiempo referido.

Olegario se preguntó cuánto tiempo tuvo que emplear el hombre para memorizar todo lo que dijo:

-Usted se queda con el miedo.

Como si besara al viento, Olegario estiró la boca hacia el Darién.