“EL AMOR LOCO” DE REBETEZ, UN RELATO Y UNA SALVACIÓN DE LA RUTINA

René Rebetez

“EL AMOR LOCO”, UN RELATO Y UNA SALVACIÓN DE LA RUTINA

Por: Sharon Alejandra Mariño Alfonso

El propósito de este escrito consiste en analizar las categorías expuestas en el cuento “El amor loco” del autor colombiano René Rebetez en torno a las distinciones que establece entre lo humano y lo artificial. Para abordar los principales planteamientos del escritor indagaremos por los aspectos estructurales y temáticos de su obra, con el fin de identificar aquellos interrogantes propios del género de la ciencia ficción que, más allá de problematizar las condiciones de Tiempo y Espacio, buscan acercar experiencias que cada vez parecen más cercanas.

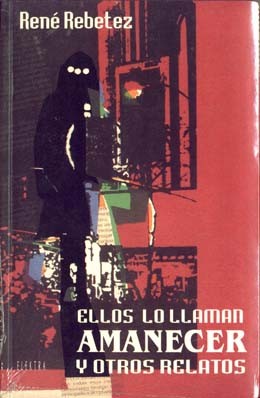

“El amor loco” es uno de los cuentos que componen la colección Ellos lo llaman amanecer y otros relatos (1996), en él su narrador autodiegético se nos presenta como un escritor encargado de enviar mensajes al pasado mediante un dictado, que bien podrían compararse con las notas de voz que se graban para que después de un tiempo considerable reanuden el trabajo, o para que dejen algún punto claro en medio de la confusión. La diferencia es que Klunk se comunica con un pasado de más de mil años de distancia con el objetivo de estudiar lo que él denomina “la peste sentimental”, producida entre 1930 y 1960. El trabajo de este personaje consiste en aproximarse al tipo de manifestaciones afectivas que tuvieron lugar en estos años, y de los que concluye que “nunca el amor ha sido tan equívoco y la función sexual tan interferida por los sentimientos como en aquella época” (p. 108).

Aunque el mecanismo a través del cual se realiza el puente entre una y otra época no se establece más que por el uso de electrodos y cables que conectan el personaje a una gran computadora, las escasas referencias a esta manera de desplazarse y la facilidad con que se realiza dan cuenta de lo sencillo que resulta asociar esa clase de dispositivos (máquinas, motores, controles, etc.) con una tecnología capaz de comunicar una generación que habitaba la tierra con otra que seguramente merodea en el espacio, recordemos que ya para ese entonces los viajes en el tiempo eran uno de los temas más frecuentes en la ciencia ficción. Suponemos así que no fue por desconocimiento, que Rebetez pasó por alto la minuciosa explicación de este mecanismo, sino que su interés no radicaba tanto en abordar los aspectos técnicos del viaje en el Tiempo, como en la intención de explorar los límites entre lo humano y lo artificial.

Sabemos que la función de Klunk no sólo se reduce a la contemplación de una época lejana, ya que su deseo por redimir algunos errores de su propia vida constituye el principal motivo de su búsqueda en el pasado, lo que nos permite reconocer que dada la cantidad de años que han transcurrido desde sus recuerdos más remotos, hasta el momento presente en el que se dedica a escribir, el protagonista es más próximo a lo que podríamos identificar a un ciborg que a un humano. No obstante, las constantes referencias a los miembros de su cuerpo, (como su epidermis, manos, codos y hasta genitales), desmienten cualquier intento por asociar a Klunk con un organismo cibernético. Pero nos equivocamos si consideramos que la anatomía es lo que diferencia a un hombre de un robot, o que lo característico de un robot es su cableado eléctrico.

Dina, quien supervisaba los dictados que hacía Klunk, era una científica que trabajaba en el laboratorio de cibernética adjunto a la facultad de medicina y con quien el narrador sostuvo una larga relación. Su trabajo consistía en estudiar las múltiples posibilidades del cambio de órganos humanos por sucedáneos cibernéticos, ofreciéndose ella misma como donante para las pruebas hasta que cada uno de sus órganos fuesen reemplazados:

“toda ella, aunque idéntica a la Dina original, era ahora un engendro de metales y de plástico. Su apariencia no había cambiado y su salud era inmejorable: estaba destinada a una relativa inmortalidad” (p.117).

En ¿Qué es la ciencia ficción? (1977), Yuli Kagarlitski dedica un capítulo para rastrear algunas de las obras del género que más han profundizado en los cambios físicos a los que el ser humano se ha sometido con el fin de perfeccionar su cuerpo. Cita un artículo de H. G. Wells publicado en 1914 en donde el autor británico admite que difícilmente podría ocultar un horror indescriptible frente a un “caballero preparado” al que se le ha extraído casi todo el contenido del abdomen y realizado una serie de modificaciones, aun sabiendo que esto ha incrementado su capacidad intelectual y emocional. (1977; p. 215). En el caso de Dina vemos que la sustitución de sus órganos por dispositivos mecánicos no sólo la hacen más hábil, sino que demuestra que a diferencia de Klunk, las emociones no ocupan un lugar relevante ni constitutivo en ese modelo de “ser humano”.

Este intercambio entre lo que podríamos considerar característico de cada especie (la humana y la mecánica), nos permite identificar en el relato de Rebetez que el límite que separa nuestra percepción de lo humano y lo artificial cada vez se hace más difuso. Si bien la legitimidad de las emociones son incluso discutibles en el ser humano, resultan ser más nobles en un robot, que reconoce su incapacidad de ser un hombre y menos reprochables en un humano, que se oculta entre cables y partes cibernéticas.

BIBLIOGRAFÍA

Rebetez, R. (1996). Ellos lo llaman amanecer y otros relatos. Bogotá: Tercer mundo editores.

Kagarlitski, Y. (1977). ¿Qué es la ciencia ficción? Barcelona: Ediciones Guadarrama.

La ciencia ficción árabe por Cristina Jurado

tomada del eurocon2016

En el marco de EUROCON 2016, la escritora de ciencia ficción y fantasía, además editora, Cristina Jurado (Más Ficción que Ciencia), presentó la situación de la literatura árabe de ciencia ficción-fantasía (aclarando previamente la dificultad de esbozar una distinción clara en estos países de estos dos tipos de ficción).

Los temas de ciencia ficción más abordados en estos países, según expone Jurado, son las distopías, el tema del Tiempo y Espacio (como subversivos de una visión religiosa arraigada) y lo que se puede denominar como «Futurismo del Golfo», término acuñado por Sophia Al-Maria. Así mismo, la autora resalta el papel de las mujeres en este género en países árabes, contando con grandes escritoras como Noura al-Noman.

Este es el registro de la charla de Cristina Jurado sobre ciencia ficción árabe:

La propulsión a chorro de Tom

Por Anbilli

Ante el poderío de Nairo Man, Doumolin tuvo que simular una diarrea para así evitar el ataque que se le venía encima: esta es la teoría de algunos fanáticos que aún no encajan las razones por las cuales su ídolo terminó en el segundo lugar de la clasificación general del Giro de Italia.

Gracias a esta sospecha, nos permitimos proponer los siguientes puntos que, si se hubieran aplicado, no habría lugar a ninguna duda sobre el resultado final de la primera Gran Vuelta de este año:

- Los comisarios debieron cerciorarse de la deposición de Tom; es decir, luego del incidente, era muestra de total diligencia el que se hubieran bajado de sus motos a mirar si había una diarrea diseminada por el pasto de la cuneta de aquella memorable carretera.

- Si no era posible una detención de los comisarios, las autoridades competentes, a la llegada a la meta del holandés, pudieron revisar las nalgas del mismo o su culotte para atisbar rastros excrementales que evidenciaran la penosa situación por la que atravesó el atleta.

En consecuencia, es imperiosa la necesidad de una reglamentación en donde se contemple que, todo ciclista que esté en puestos de importancia en una competición ciclística de ruta, debe defecar encima, como lo hicieron, entre otros, los ilustres Greg Lemond o Jan Ulrich, quienes llegaron con chorros marrones que empapaban sus afeitadas piernas.