Sancocho western: Tierra de nadie. (Cuarta entrega)

Por Francesco Vitola Rognini y Andrés Felipe Escovar

Dedicado a la memoria de Luis Cermeño, editor de Milinviernos, autor obsesionado con la ciencia ficción, y entusiasta colaborador en nuestros locos proyectos independientes.

Déjame huir, oh selva, de tus enfermizas penumbras formadas con el hálito de los seres que agonizan en el abandono de tu majestad. ¡Tú misma pareces un cementerio enorme donde te pudres y resucitas!

La vorágine. José Eustasio Rivera.

La semana anterior —me contaba—, un enorme jaguar había sido muerto por los vecinos, en el atrio de la iglesia.

Los pasos perdidos. Alejo Carpentier

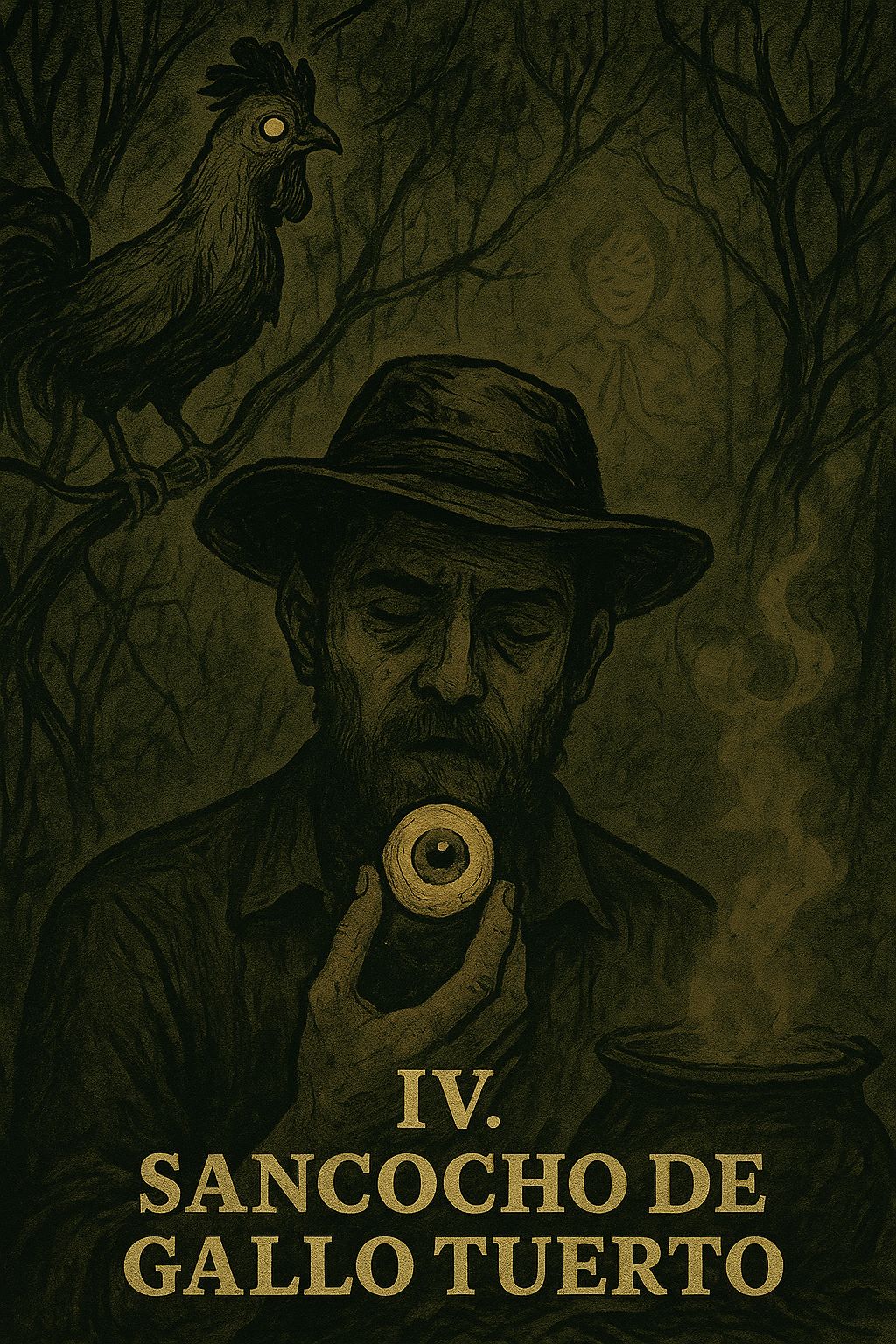

IV. Sancocho de gallo tuerto

Por Andrés Felipe Escovar

Kokoro yo, cantaba el gallo; Kokoro yo, a la gallina; Kokoroyo, cantaba el gallo a Olegario cuando él era niño y le enseñó a decir yo.

-Yo pecador confieso ante Dios Todopoderoso- susurraba en la iglesia, con los ojos cerrados, arrodillado, las manos juntas y la cabeza gacha. Ese yo era un aleteo del gallo tuerto que cantó tres veces mientras a Jesús lo negaba un apóstol.

-Quién le corta la cabeza al insurrecto.

– Yo- Olegario tomó su machete; deslizó el filo por el cuello de Victoriano Lorenzo, aún cálido. Manaron sangre encharcada, porque el corazón ya no bombeaba, y unas capas de piel que le evocaron los marranos colgados patas arriba que su abuelo destazaba en la carnicería.

Al gallo no lo colocaron patas arriba para hacerle una incisión en el cuello por donde se desangraría. Antes de un amanecer no cantó y Olegario fue hasta la cocina: el animal, acurrucado en una esquina, apenas levantó la cabeza para ver al niño, pero no se paró. Luego clavó el pico en el suelo, su respiración tronó y un breve aleteo precedió su quietud. Las plumas, doradas y negras, se humedecieron.

Esa tarde almorzaron un sancocho de gallo tuerto.

-Eso es bueno para las vistas, coma- le ordenó su abuelo Olegario, mientras chupaba los huesos que, delgados, estructuraban el cuello del animal cocinado. Al niño le dieron un plato donde reflotaba una de las patas y perniles del animal, además de único ojo que tenía; ahí quedó su yo.

Así como llegó a Panamá, sin reparar en el mar Caribe que lo dejó frente a la ciudad y con la sensación de que siempre tenía una montaña al frente pese a que estuviera en alguna playa, se fue. Ni siquiera lo advirtió cuando, muy cerca de la costa, atisbó al buque Wisconsin donde acordaron una paz que jamás logró entender del todo porque, antes de que les dieran a conocer todo lo acordado, lo enviaron en busca de Lorenzo.

Cuando llegó al poblado panameño, lo hizo con la cabeza de Lorenzo guardada en un costal. La clavó en una asta afincada frente a la inspección de policía. Debajo del rostro, que demudaría en un panal de moscas, pegó un papel donde proclamaba que esa era la suerte que corría todo aquél que traicionaba a la Constitución del 86. Aún no clareaba cuando lo hizo.

Kokokoro yo, cantó Lorenzo, clavado como un cristo sin extremidades.

– Yo- le repitió Olegario al policía panameño que lo expulsaba del pueblo, luego de preguntarle si él era el inspector de policía. Una brisa, emanada del último aleteo del gallo tuerto, lo acompañó en las noches que dormitaba en un asiento apoyado en la espalda del indio que lo cargó por el Darién a cuestas.

Kokoroyo, cantaba el gallo, no tan lejos; estaba cerca del primer pueblo de Colombia. El indio, con ese canto, anunció el fin de su viaje y estiró la mano para pedirle las veinte coscojas que Olegario le adeudaba.

Olegario le dio ocho y se tomó los bolsillos:

-No tengo más.

El indio abrió los ojos y balbució palabras limítrofes con los gruñidos de los animales. Se le tiró a Olegario, que cayó de espaldas sobre el suelo húmedo de la selva; él, bocarriba, tomó de las muñecas delgadas de ese homúnculo cuyo único valor era no perderse en la selva.

Kokokoro yo, cantó el gallo.